Google検索品質評価ガイドラインは、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)以上に多くの割合を割いて、ウェブサイトやコンテンツ著者のレピュテーション(評判)に言及しています。この記事では、ガイドラインに示されたレピュテーションを掘り下げるとともに、それを構築・向上させてSEOに活かす方法を考察します。

目次

レピュテーション(評判)の意味

SEOにおけるレピュテーション(評判)とは、外部の独立した情報源による評価のことを言います。より具体的には、サイテーション、被リンク、Googleマップその他でのクチコミなどであり、ECサイトなどでは自サイト上の商品レビューも含みます。これらはサイト運営者が直接的に介入することができないため、Googleがウェブサイトやコンテンツ制作者の信頼度を測る重要な指標です。

他の人がそのウェブサイトをどう見ているのか、誰がそのウェブサイトの運営に携わっているのかを知るために、ウェブサイトやコンテンツ著者のレピュテーションを調べよう。

Google検索品質評価ガイドライン1

検索品質評価ガイドラインによれば、ウェブサイトやコンテンツを理解するために最初にすべきことは、そのウェブサイトの運営責任者とコンテンツの制作者を突き止めることだといいます。ウェブサイト運営者やコンテンツ制作者が誰で、どんなレピュテーションがあるのかは、E-E-A-T以前の大前提なのです。

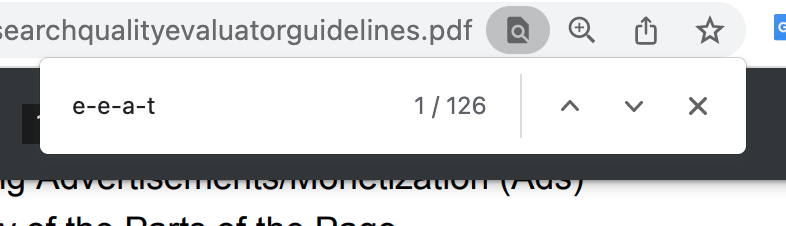

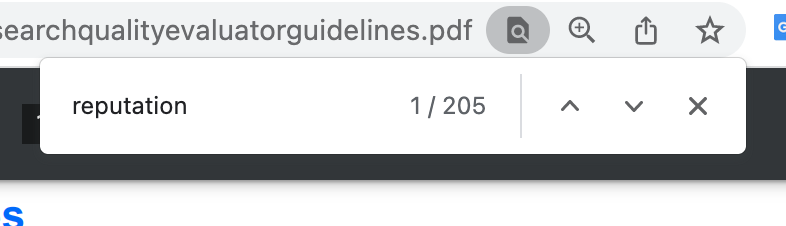

品質評価に占めるレピュテーションの比重

以下の2枚の画像は、2022年版の検索品質評価ガイドライン全体で文字列「e-e-a-t」が使われた回数と、文字列「reputation」が使われた回数をそれぞれキャプチャしたものです。「E-E-A-T」は126回も出現しており注目に値しますが、「Reputation」はその2倍近い205回もの出現となっており、より重要であることがわかります。

このように、Google検索品質評価ガイドラインでは、E-E-A-Tよりもレピュテーションのほうが目次の項目も全体での言及もより多いのが客観的な事実です。ウェブサイトやコンテンツ著者の評判に関する言及を省いたままE-E-A-Tに言及しても不十分な議論になってしまうことがわかります。

第三者からの客観的な評価

サイトやコンテンツのE-E-A-Tを評価する前提となるのが、サイトや著者のレピュテーションです。検索品質評価ガイドラインでは、次に示す引用のように、サイトやコンテンツ制作者の信頼性を評価するためには外部の第三者によるレピュテーションを調査することが必要であると述べています。

ウェブサイトやコンテンツ著者について他人が述べていること: ウェブサイトやコンテンツ制作者に関する独立したレビュー、参考文献、ニュース記事、その他の信頼できる情報源を探そう。ウェブサイトやコンテンツ著者が経験豊富である、専門知識がある、権威がある、またはその他の点で信頼できると考えられる独立した信頼できる証拠が見つかるか? そのウェブサイトやコンテンツ著者が信頼に値しないという独立した信頼できる証拠は見つかるか?

検索品質評価ガイドライン「3.4 経験、専門性、権威性、信頼(E-E-A-T)」

自分の管理下にある媒体では、何でも自分の好きなことを主張することができます。「オレだよオレオレ、経験豊富で高い専門性と権威性を備えた信頼できるオレだよ」という具合です。このため企業のレピュテーションを知るための情報源としては、その企業が管理するオウンドメディアは使えません。この点についてガイドラインは次のように述べています。

レピュテーション情報を探すときは、ウェブサイトや企業自身が書いたり作成したりしたものではない情報源を探そう。例えばIBMは、公式のソーシャルメディアを持っていて、それを直接的に管理しているかもしれないが、それはIBMに関するレピュテーション情報の独立した情報源2とはみなされない。

記事、参考文献、専門家による推薦、その他、信頼できる人々によって書かれた情報を探そう。質の高いニュースや情報記事は、レピュテーションを知る良い情報源だ。そのような記事を検索しよう。ニュース記事や情報記事は、賞などの評価や、論争や問題など、レピュテーションに特有の情報を含み、対象について知る役に立つ。

検索品質評価ガイドライン「ウェブサイトのレピュテーションを検索する方法」

また、レピュテーションを調査すれば、サイトや著者自身が言っていることと、外部の第三者が言っていることが食い違うこともあるでしょう。こうしたときには、次に示す引用のように、レピュテーションについては当事者自身が言っていることよりも外部の独立した第三者による評価のほうが信頼できると述べています。

ウェブサイトやコンテンツ著者についてのレピュテーションも確認する必要がある。外部の独立した情報源は、彼らについてどう言っているのか? ウェブサイトやコンテンツ著者が自分たちについて言っていることと、信頼できる独立した情報源が言っていることが一致しない場合、独立した情報源を信頼しよう。

検索品質評価ガイドライン「2.5 ウェブサイトを理解する」

第三者からの評価を重視するGoogleの姿勢を見ると、PageRankを思い出す人も多いことでしょう。Googleはその成立時から、ウェブ上のノード3そのものよりも、ノード同士の関係のほうに着目する4ことによって、個々のノードの重要性を測ってきました。以前公開されていた「Googleの人気の秘密」はその姿勢を端的に表していたと言えます。

PageRankは、ウェブの膨大なリンク構造を用いて、その特性を生かします。ページAからページBへのリンクをページAによるページBへの支持投票とみなし、Googleはこの投票数によりそのページの重要性を判断します。しかしGoogleは単に票数、つまりリンク数を見るだけではなく、票を投じたページについても分析します。「重要度」 の高いページによって投じられた票はより高く評価されて、それを受け取ったページ を「重要なもの」にしていくのです。

Googleの人気の秘密5

PageRankは人間による評価行為(リンクする)をアルゴリズムに取り入れ、大規模な計算によってウェブページの重要度を測っています。PageRankがリンクの構造に着目したように、ウェブサイトやコンテンツ制作者などのエンティティに対する言及やその文脈や感情といった要素に着目すれば、レピュテーションもまたアルゴリズムになり得ると筆者は考えます。

高品質ページの要件としての評判

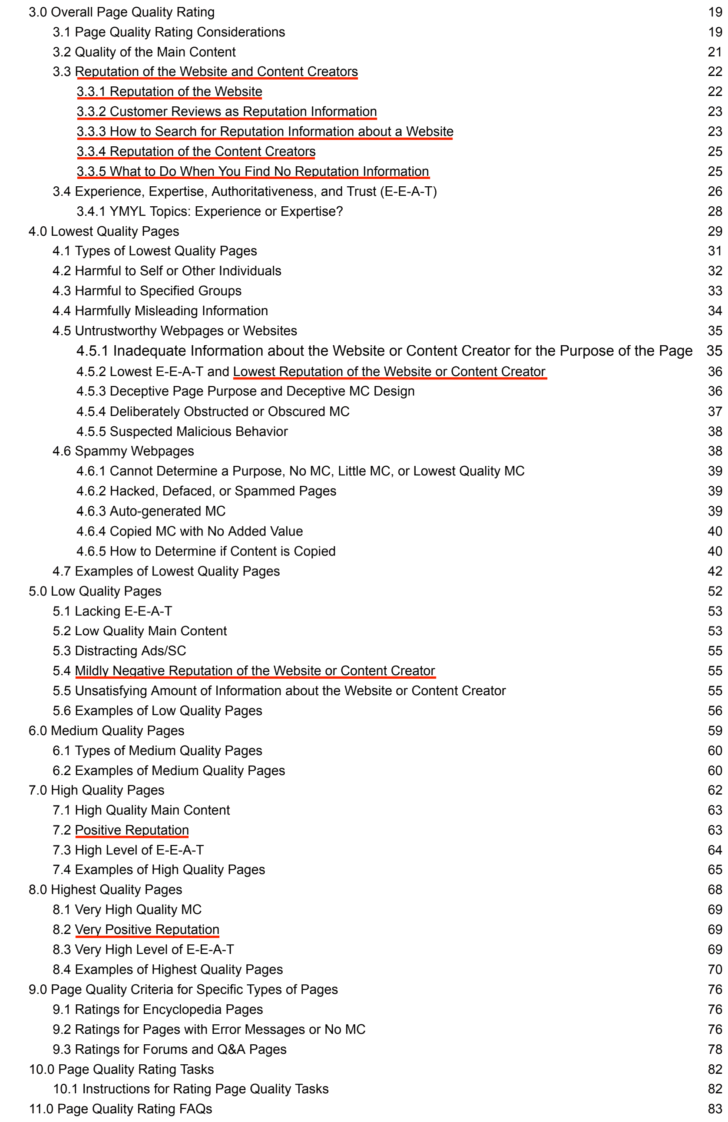

Google検索品質評価ガイドラインによれば、ウェブサイトやコンテンツ著者のレピュテーション調査は、ページ品質評価タスクのすべてにおいて必要であるといいます。下の画像はガイドラインの目次部分の抜粋ですが、これを見れば、品質評価タスクの全体にわたってレピュテーションの調査が行われることがわかります。

前項で述べたように、Googleは検索品質評価者という人間による評価をアルゴリズム的に解決しようとします。エンティティのレピュテーションやその感情分析などは、現状のところそれほど強く検索結果に反映されているようには見えませんが、E-E-A-Tと同様、今後ますます精度と影響度を増していくことが予想されます。

レピュテーションを調査する方法

検索品質評価ガイドラインには、ウェブサイトやコンテンツ著者のレピュテーションを調査し評価する方法も詳しく掲載されています。ここまで述べてきたとおり、ウェブサイトやコンテンツ著者の信頼性は、第三者によるレピュテーションで測られるものだからです。ガイドラインの22ページには次のような記述があります。

ページ品質の評価で重要なことは、ウェブサイトのレピュテーションを理解することだ。メインコンテンツの主要な著者がウェブサイト運営者でない場合には、コンテンツ著者のレピュテーションも調査する。

検索品質評価ガイドライン「3.3 ウェブサイトとコンテンツ作成者のレピュテーション」

上記が意味していることは、コンテンツの主要な著者がウェブサイト運営者と同一である場合にはウェブサイトのレピュテーションを調査し、コンテンツの主要な著者とウェブサイト運営者が異なる場合には両方のレピュテーションをそれぞれ調査することが重要だということです。以下に、ウェブサイトとコンテンツ著者のレピュテーションを調査する方法を紹介します。

ウェブサイトのレピュテーション調査

Google検索品質評価ガイドラインには、Google検索を使ってウェブサイトのレピュテーションを調査する方法として、IBMを例として以下の方法が掲載されています。検索演算子を使ってIBMが管理するサイトを除外(-site:ibm.com)したうえで「IBM」や「IBM レビュー」などと検索する方法です。基本的で簡易な方法ですが、Googleに認識できるレピュテーション情報を検索するにはこの方法が最善です。

- [ibm -site:ibm.com] – IBMのサイト以外から「IBM」を検索。

- [ibm.com -site:ibm.com] – IBMのサイト以外から「ibm.com」を検索。

- [ibm reviews -site:ibm.com] – IBMのサイト以外から「IBM レビュー」を検索。

- [ibm.com reviews -site:ibm.com] – IBMのサイト以外から「ibm.com レビュー」を検索。

検索品質評価ガイドライン「3.3.3 ウェブサイトのレピュテーションを検索する方法」

ここまで述べてきたとおりGoogleは、ウェブサイト運営者が自分たちについて発言することよりも、監督省庁などの権威ある機関や、その業界の著名なジャーナリスト、またはそのウェブサイトの利用者のような、第三者による評価を信用します。そうした第三者による評価を調査することで、そのウェブサイトが信頼に足るものかどうかを知ることができます。

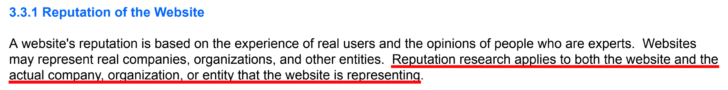

またウェブサイトのレピュテーション調査においては、ウェブサイトについての評判だけではなく、そのウェブサイトの運営母体である企業などの組織そのものの評判も同時に調査する必要があります(下図)。実際のユーザーの経験や、専門家である人々の意見が調査対象です。

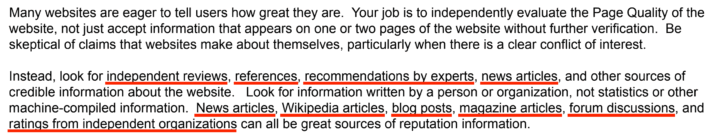

レピュテーションの調査において信頼できる情報源となるのは、第三者によるレビュー、参考文献、専門家による推薦、ニュース記事、ウィキペディア記事、ブログ記事、雑誌記事、フォーラムでのディスカッション、独立した組織からの評価などです(下図赤線部分)。これらを広範にあたることで、レピュテーションを調査します。

コンテンツ著者のレピュテーション調査

コンテンツ著者のレピュテーションを検索する場合にも、ウェブサイトのレピュテーションを検索するときと同じ方法が使えます。ただし人物のレピュテーション情報を検索する場合には、同姓同名の人物が存在する可能性と、トピックを専門分野に限定するという意味で、キーワードには専門分野を含めます。また、対象人物の姓名に一般名詞や地名と同じ文字列が含まれるような場合には、姓名をダブルクォーテーションで囲って完全一致で検索します。

上記の画像は筆者を例に、コンテンツ制作者のレピュテーションを調査する検索の例です。実際にGoogleで「”住太陽” SEO -site:bodhi.co.jp」と検索した結果が以下の画像です。筆者の場合、複数の著書があり、たくさんの講演機会をいただいているため、サイト外部にかなりの数の露出があることがわかります。

このように検索すれば、筆者には目立った悪評はなく、SEOの分野に関してそこそこの専門性と権威性を持った人物であるという評価は得られると思われます。こうした結果が得られるような活動を計画的かつ継続的に進めていくことで、コンテンツ制作者のレピュテーションを構築・向上させていくことができます。

著者のレピュテーションを向上させる方法

コンテンツ制作者のレピュテーションを構築していくにあたっての最初のステップは「名前が出ていること」でしょう。ハンドル名やペンネームでも構わないかもしれません(HIKAKINのような例もありますから)が、できれば本名がよいでしょう。いずれにしても、SNSも含めて様々な場所で同じ名前を名乗り続けることが重要です。

著者情報と著者ページを作成する

コンテンツの信頼性を判断するとき、そのコンテンツの作成者に関する情報は重要です。コンテンツの著者が誰で、どのような背景や専門分野を持った人物なのか、といった情報が提供されていれば、読者やGoogleはコンテンツ著者のレピュテーションを調査することが容易になり、著者のE-E-A-TやコンテンツのE-E-A-Tを判断する有力な材料となります。

誰がコンテンツを作成したのかが明確であれば、そのコンテンツの E-E-A-T は直感的に理解されやすくなります。考えるべき「誰が」とはこのことです。コンテンツを作成する際は、以下の「誰が」に関連した質問を自身に問いかけてください。

- コンテンツの著者が誰であるかを明確にしていますか。

- ページの然るべき場所にバイラインを記載していますか。

- バイラインが著者や関係者についての詳細につながるものであり、その人たちのバックグラウンドや専門分野に関する情報をもたらすものになっていますか。

コンテンツの作成者が誰であるかを明確にしている場合は、E-E-A-T のコンセプトに沿っており、成功への道のりを歩んでいるといえるでしょう。著者の情報が求められるであろうコンテンツでは、バイラインを記載するなどして正確な著者の情報を追加することを強くおすすめします。

誰が(コンテンツを作成したか)| 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成6

バイライン(byline)とは新聞記事などの著者を示す署名欄のことですが、近年ではブログなどの著者情報ボックス(author bio box)を指すことも多くなっており、上記引用もその文脈です。各記事上に著者情報を掲載し、著者プロフィールペーへとリンクする構成にしておくことで、著者情報を明確にGoogleに伝えることができます。

ガイドラインと特許からのレピュテーション向上策

検索品質評価ガイドラインで示された内容に加えて、Googleの特許「著者のレピュテーション・スコアリング7」と「オンラインコンテンツ著者の信頼性8」からのまとめ(これらはあくまでも特許であって現在や将来のアルゴリズムに組み込まれるとは限らないことに注意)も含めながら、リスト形式で著者のレピュテーションを向上させる方法を紹介します。

- 第三者のサイトで専門家として紹介される – 専門分野に特化した情報発信を続け、それを多くの人に届けていれば、専門家として紹介される機会が増えます。情報を多くの人に届けるにはSNSやその他のメディアを使うこともでき、自分のサイトにコンテンツを掲載することだけには限りません。

- 第三者のサイトやSNSでポジティブな文脈で言及される – 話題性のあるコンテンツを発表することで言及を得やすくなります。コンテンツは現状のところ文章が最も効果的ですがそれに限らず、写真や図版やイラスト、講演や動画など、自分に合った表現を使うことができます。

- 評価の高いメディアからコンテンツを発表する – 書籍の出版、雑誌への寄稿や連載、有名ウェブメディアへの原稿提供、自治体など公共団体主催のセミナーでの講演など、そこで発表することそのものにハードルのあるメディアでコンテンツを発表できれば、その事実がレピュテーションを高めます。

- 上記のような活動を休まず継続的に実施する – Googleの特許「著者のレピュテーション・スコアリング」と「オンラインコンテンツ著者の信頼性」には、活動期間の長さや最後の目立った活動からの期間など活動の継続性に言及する部分があります。休まず継続的に活動することでレピュテーションが維持されます。

- 評価の高いメディアから取材を受ける – 上記のような活動をしていれば、頻度は低いですが新聞や雑誌やウェブメディアなどから取材の申し込みがあります。専門家の談話としてインタビュー記事が出ることは、専門家として世間に認められていることの証明になります。

これらが示していることは「肯定的なレピュテーションを得るためには、それにふさわしい権威ある専門家になること」に尽きます。多くの場合、何も世界一の権威者になる必要はなく、あなたが属する業界の中の一分野の専門家として著名であったり、または地域で有名な専門家といったポジションでも十分かもしれません。

いずれにしても、自分自身が権威ある専門家になる、ということを肝に銘じましょう。評判や名声や権威性は一朝一夕に成るものではなく、長い時間と多くの努力を必要とするものです。運や才能も必要かもしれず、困難であることは確実です。しかし信頼を得るための手段として、レピュテーションを捏造しようとするよりは確実な手段であることもまた確実でしょう。

まとめ

Googleの検索品質評価ガイドラインは、Googleによって何度も繰り返されてきた説明9によれば「アルゴリズムそのものではなく、アルゴリズムを改善するための指針」です。例えば2018年9月には、当時のGoogleの検索担当副社長ベン・ゴメス氏10は米CNBCのインタビュー11に次のように答えています。

検索品質ガイドラインは、Googleが検索アルゴリズムに望んでいることだと考えて構いません。ガイドラインはアルゴリズムがどのように結果をランク付けしているかを示すものではありませんが、アルゴリズムが何をすべきかを示しています。

Google検索担当副社長ベン・ゴメス

ガイドラインやそこで説明されているE-E-A-Tなどは、具体的なアルゴリズムを指すものではなく、また、E-E-A-Tスコアのようなものも存在しません12。しかし、ガイドラインで示された各基準を検索結果に反映するために複数のアルゴリズムが動いており、それらは日々改善されています。

検索品質評価ガイドラインはGoogle検索の将来像を示しています。そこでウェブサイトやコンテンツ著者のレピュテーションについてこれほど多くの基準が示されているのであれば、SEOを実施する観点からそれに従わない選択はありません。とりわけコンテンツ著者としてのレピュテーションへの投資は、どのような立場の人にとっても有意義なものになることでしょう。

脚注

- Google検索品質評価ガイドライン(英語・PDF) ↩︎

- Wikipedia:独立した情報源 – Wikipedia ↩︎

- 頂点 (グラフ理論) – Wikipedia ↩︎

- グラフ理論 – Wikipedia ↩︎

- Googleの人気の秘密 – Wayback Machine 2001年5月1日 ↩︎

- 誰が(コンテンツを作成したか)| 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル ↩︎

- US8645396B2 – Reputation scoring of an author – Google Patents ↩︎

- US8126882B2 – Credibility of an author of online content – Google Patents ↩︎

- Google Again Says No EAT Score But It’s Indirectly In The Search Ranking Algorithm ↩︎

- Ben Gomes – SVP, Education at Google | The Org ↩︎

- Google tests changes to its search algorithm; how search works ↩︎

- Q&A with Gary IIlyes – Pubcon Vegas 2019 – Marie Haynes ↩︎

住 太陽

住 太陽