Wordpress標準の脚注ブロックを使い、外部リンクを脚注にまとめることで、出典を明記して剽窃を回避しつつ、内部リンクを最適化できます。E-E-A-Tを向上させユーザー行動の改善しながら、サイト内のPageRankの流れを最適化することにより、地味な施策でありながら高いSEO効果を期待できます。

リンクの最適化をWIkipediaに学ぶ

Wikipediaの記事では、サイト外部への発リンクはページ下部の脚注にまとめられており、記事本文からの発リンクはすべてサイト内部へのリンクになっています。このような発リンクの方法にはPageRankの配分を最適化する意味があり、検索結果でのWikipediaの存在感を高めている要素のひとつであると考えられます。

Wikipediaの内部リンクと外部リンクの設定方法は非常に合理的で、SEOでは見習うべきポイントがたくさんあります。

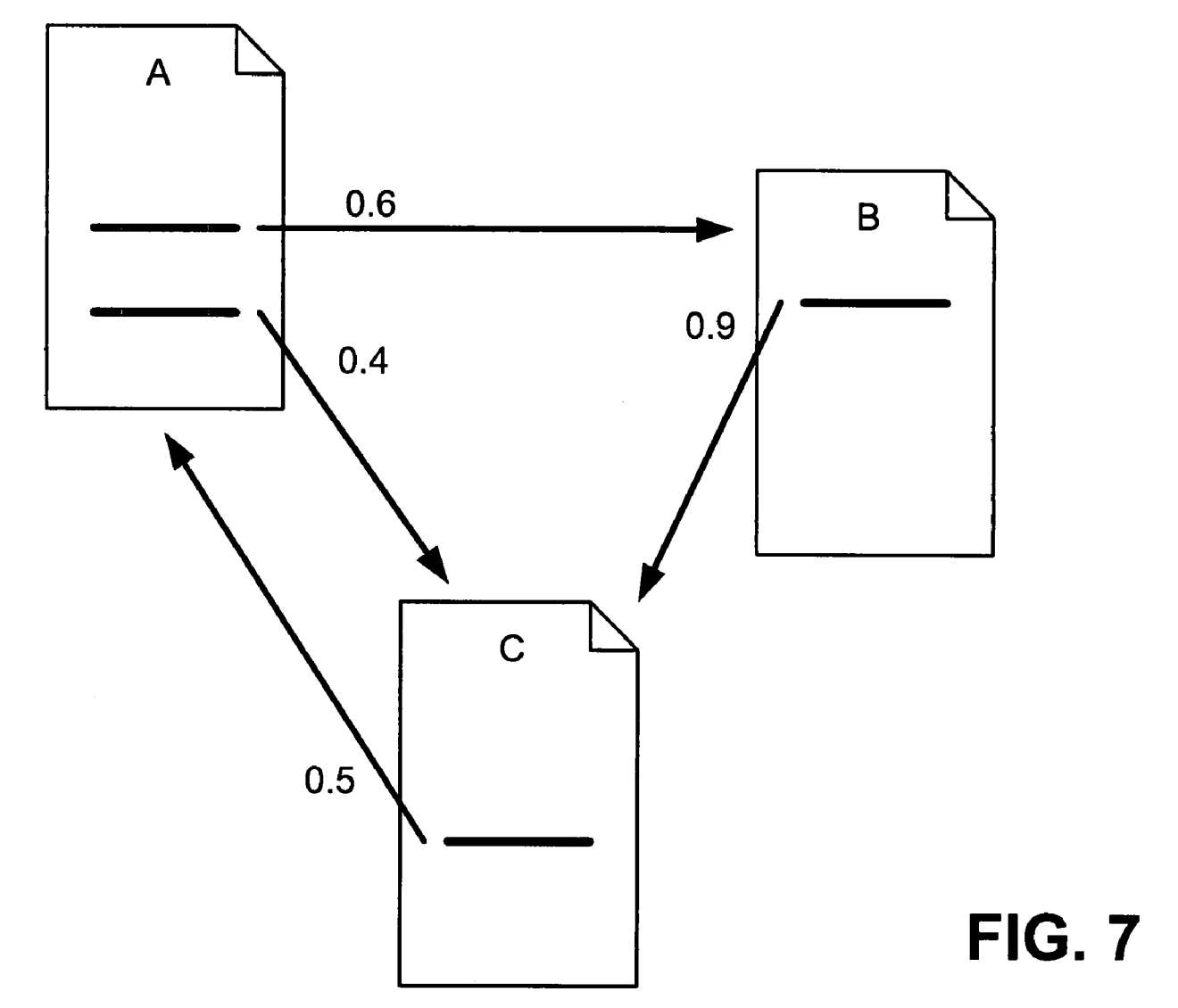

あるページ内に含まれるリンクは、すべてが同じだけのPageRankを渡すわけではありません。2004年にGoogleによって申請され2010年に受理された特許1で示されたリーズナブル・サーファー・モデルでは「多くのユーザーがクリックする可能性の高いリンクほど多くのPageRankをリンク先に渡す」ように調整されます(下図)。

このリーズナブル・サーファー・モデルを単純化して説明すると、コンテンツエリア内の上部にあるリンクほど多くのPageRankをリンク先に渡し、コンテンツエリアの下部にあるリンクはより少ないPageRankをリンク先に渡します。また、フッターのメニューなどサイト全体で共通のリンクはコンテンツエリア内のリンクよりも少ないPageRankしか渡しません。

Wikipediaの記事は、コンテンツ本文中のリンクは内部リンクだけにし、外部サイトへの発リンクはページ下部の脚注にまとめることで、内部リンクでより多くのPageRankを渡しながら、外部へのリンクで失うPageRankをより少なくしています。これが意図的なものかはわかりませんが、サイト内のPageRankの流れを巧妙に最適化しているのです。

またWikipediaでは、外部リンク2を脚注にまとめておくことにより、本文中での個別参照(Inline Citation)方式に比べて本文を読みやすくする効果も得ています。これは出典の明記と本文の読みやすさを両立する優れた方法で内部リンクの最適化にもつながるため、ご覧の通りこのサイトでも同様の形式を採用しています。

WordPress標準の脚注ブロックを使う

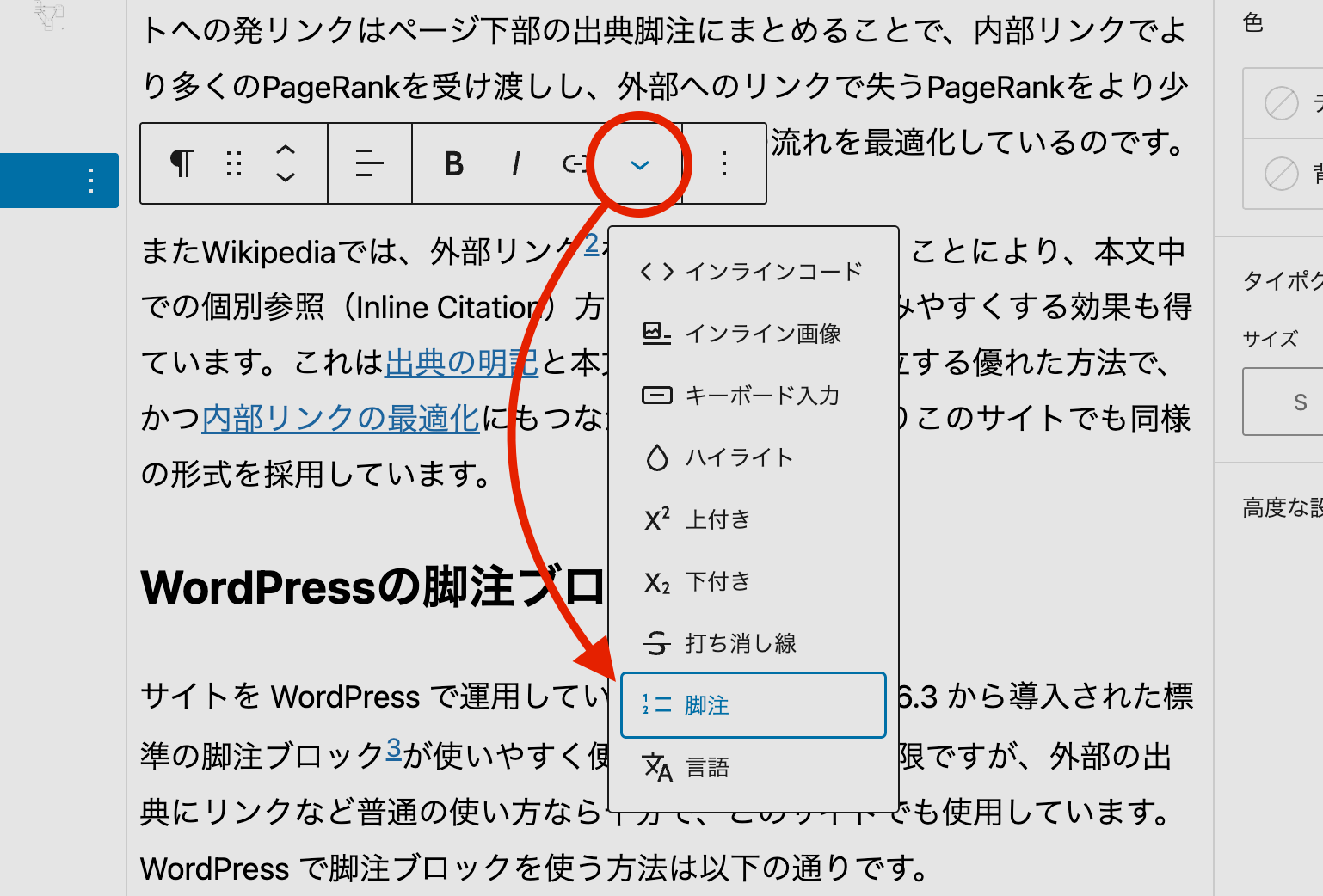

サイトを WordPress で運用している場合、WordPress 6.3 から導入された標準の脚注ブロック3が使いやすく便利です。機能は最低限ですが、外部の出典にリンクなど普通の使い方なら十分で、このサイトでも使用しています。WordPress で脚注ブロックを使う方法は以下の通りです。

- 本文中の脚注を追加したい部分にカーソルを置く。

- Gutenbergツールバーにある下向き矢印をクリックして、追加のリッチテキストオプションのドロップダウンメニューを表示させ「脚注」を選択する。

- カーソル位置に脚注番号(アンカー)が自動的に挿入されると同時に、ページの下部に脚注ブロックが自動的に追加されカーソルがその場所に移動するので、脚注ブロック内で脚注の内容を入力する。

- さらに脚注を追加すると、自動で脚注番号が振られ、脚注ブロック内も番号順に整理される。ブロックを上下に移動しても、脚注番号と順序は自動的に更新される。

SEOに期待できる効果はかなり大きい

記事に書くことのうち、自分独自の実体験や意見を除けば、通常ほとんどの情報は外部から得たものです。私たちは生まれたときから知っていることなど何もなく、日々たくさんの情報を外部から得ながら仕事や生活をしています。自分独自の実体験や意見、発見や発明ではない部分については、脚注でその情報の出所にリンクしましょう。

丁寧に出典となる情報源をあたり、脚注でリンクしていくことで、読者と検索エンジンに対して補足情報や関連情報を提供することができ、また、あなたの知識の深さをアピールすることもできます。また多数の資料にあたることで、間違ったことを書いてしまうことも回避でき、信頼性の高いきちんとしたコンテンツになります。

この反面、出店情報を明らかにせず、他人のアイデアや発見や発明を自分の実績か生まれたときから知っていることのように書けば、それは剽窃(盗用)であり、読者からの信頼を大きく損ないます。読者が感じるE-E-A-Tがパクリサイトの水準まで下がってしまうことは、何としても回避しなければなりません。

情報源を読者に教えることは、読者に追加の情報を提供でき、あなたの意見に裏付けを与え、あなたの知識をアピールできるだけでなく、他人のアイデアを剽窃してしまう(パクってしまう)ことも避けられます。

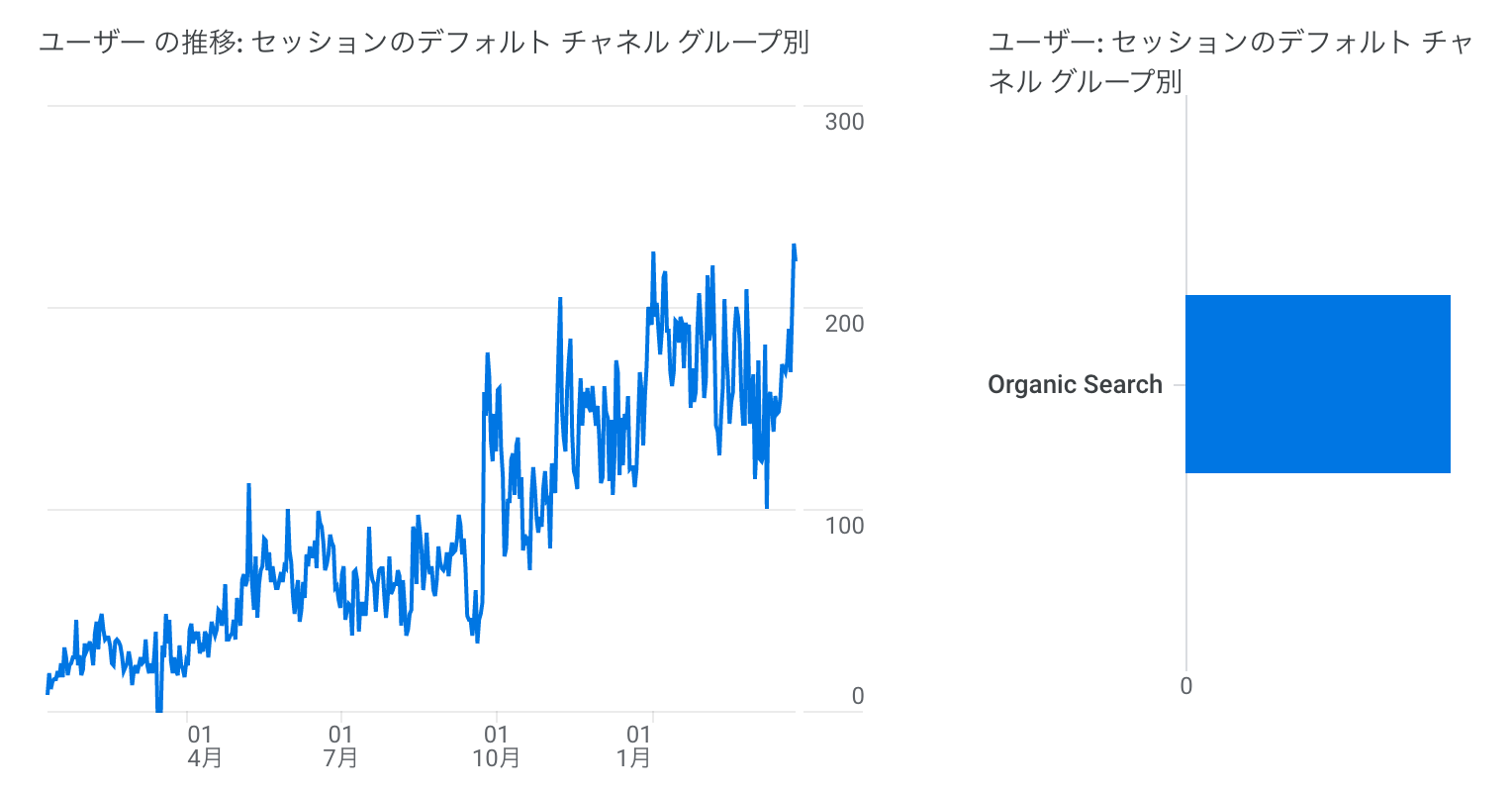

脚注を使うことで、本文の可読性を損なうことなく、また必要以上にPageRankを流出させることを抑えながら、たくさんの情報源にリンクすることができます。外部へのリンクを通じて読者に出典や補足情報を提供することは、ユーザー行動の改善につながり、またハブスコアの改善にもつながり、検索結果での順位が向上します。

筆者が行った実験で、サイト全体で出典へのリンクを徹底したところ、14ヶ月で検索流入が約11倍に伸長したケースもあります(上図)。1記事や2記事で実施してもそれほど大きな効果は見込めませんが、サイト全体で出典へのリンクを丁寧につけていくことで、大きなSEO効果を期待できます。問題は出典を調べる手間がかかることだけです。

まとめ

出典の明記や、それをすることによるパクリの回避、脚注を使うことによる発リンクの最適化は、地味でありながら効果的な施策です。コンテンツ作者の文献知識をアピールすることで読者が感じるE-E-A-Tが向上し、ユーザー行動が改善するほか、PageRankの流出を抑えながらハブスコアを向上させます。やらない理由がありません。

この施策を提案するとよくある反論に「情報の出所が同業他社なのでPageRankを渡したくない」というものがありますが、それなら脚注ではnofollowリンクを使えばいいでしょう。筆者は個人的にはnofollowは滅多に使いませんが、Wikipediaの外部リンクにはすべてnofollowがついているくらいですから、問題のある使い方ではありません。

WordPressをお使いの方はさっそく今日から、脚注ブロックを使って出典にリンクする作業を始めましょう。特に僕の同業で、僕のサイトを参考に書かれた記事をお持ちの方は、ぜひ出典としてリンクしてくださいね。

住 太陽

住 太陽