他人のアイデアのパクリを避けながらブログ記事を書くには、他者のアイデアは正しく引用して出典を明示することです。他者のアイデアを出典を明示せずに自分のオリジナルであるかのように受け売りすれば、それは剽窃、パクリですが、参考URLにきちんとリンクすればSEOにも効果的です。

目次

それは「リライト」じゃなく「剽窃」です

ブログ記事を書くとき、他者のアイデアを拝借することがあると思います。そんなときの原則は、自分のアイデアと他者のアイデアを明確に区別し、他者のアイデアは正しく引用して出典を明記することです。他者のアイデアを拝借するとき、自分のアイデアであるかのように書けばそれは剽窃、パクリですが、出典を明記して引用すれば問題ありません。

剽窃とは、情報の出所を明確に示さずに他人のアイデアや言葉を使うことである。

Plagiarism: Writing Guides: Writing Tutorial Services: Indiana University Bloomington1

他者のアイデアを拝借するとき「著作権侵害を避けるために自分の言葉でリライトするといい」のような誤った言説を見ることは珍しくありません。しかしそれは明確なバッドノウハウです。リライトすることで表現を変えれば著作権の問題は回避できるかもしれませんが、それでもアイデアの剽窃という倫理上の不正が残るからです。

パクリのことをリライトと呼んで、まるで不正ではないかのようにしらばっくれるのってほんと悪質ですよね。見る人が見ればわかるのに。

他人のアイデアを借用しつつ、でも他人のアイデアを盗まないことを徹底するのであれば、確実な解決策は適切な引用と出典の明記だけです。言い回しを変えるなどして表現だけを別のものに置き換えたとしても、剽窃は剽窃であり、パクリはパクリです。そのような危険を冒す必要はまったくありません。ネタ元にリンクしましょう。

自分のオリジナルでない部分はきちんと引用する

僕たちが持っている知識のほとんどすべては他者から与えられたもので、自分のオリジナルではありません。自分で思いついたアイデアですら、その多くは先に思いついた人がすでにいるでしょう。剽窃だけでなく二番煎じも避けるなら、原典や先行例を探し、それらを適切に引用するのが確実です。公表された著作物であれば引用して利用できます。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法 第三十二条の一2

すでに一般に広く知られていること、たとえば義務教育で履修する知識や一般常識などについては、あなたのオリジナルの情報ではありませんが、公知の情報ですので引用したり出典を明記する必要はありません。しかし公知の情報であっても、その部分が重要で、正確を期したいなら、信頼できる情報源をあたって引用してその出典を明記するのが安全です。

また、よく「引用元や参照先は官公庁や公的機関など権威性の高いサイトであることが望ましい」といわれますし理想はその通りですが、現実のネタ元はそれらの権威性の高いサイトであるとは限りません。しかしネタ元がどんなサイトだったとしても、実際にネタ元なのでであればリンクしましょう。黙ってパクるほうがずっと悪です。

リンク先の権威性を気にしてリンクせずに黙ってパクり、結果として自分や自分ののサイトのE-E-A-Tをパクリサイトレベルにまで落とすのでは本末転倒ですよね。

参考にしたページには参考URLとしてリンクする

通常、記事を書くときには多くのページを参考にすることでしょう。そうしたとき、参考にしたページに対して参考URLとしてリンクしましょう。もし参考URLとしてリンクせずに黙ってパクれば第三者からの印象は最悪です。しかしリンクしておくだけで印象は大きく改善し、良好なユーザー行動につなげられます。

改善するのは印象だけではありません。記事作成の参考にしたページにリンクすることは、自分が作成するページの価値を高めます。HITS(Hypertext Induced Topic Selection)アルゴリズムでは、優れたウェブページにリンクすることは、リンク元のページのハブスコアを高めます。参考にしたページにリンクすることがSEOにプラスに働くのです。

知識の大半は他者からもたらされたものですし、自分が生み出したアイデアであっても多くは先行するものがあります。そのような視点でブログ記事に書く個々の要素を見ていくと、自分独自の内容だと言える部分は多くないことがわかります。自分のオリジナルと言えるのはおそらく次のようなものだけでしょう。

- 自分の直接の経験や、そこから得た知識や洞察や感想

- 自分が実施した調査や研究と、そこから得た結果や発明や洞察

- 既存の情報や物事に対する自分独自の分析や批評や意見

- 既存の情報や物事のこれまでにない新しい組み合わせ

極論すれば、上記のようなことが述べられている部分だけがオリジナルで、それ以外についてはすべて引用とその補足でもよいのではないかと思います。実際、このサイトに掲載している僕の記事のほとんどはそのような形で書かれています。個人的には、参考にしたページに丁寧にリンクすることは、間違いなく自分のサイトのSEOに効果があります。

Google 公式 SEO スターター ガイドにも

Googleは公式のSEOスターターガイドで、執筆内容の裏付けとなる別のページへのリンクを強く推奨しています。リンク先は自分のサイト内でも、外部のサイトでも、どちらでも有効です。引用の出典ページや、参考にしたページ、補足情報が得られるページなどにリンクすることはSEOにおいて強く推奨されることなのです。

Google が発見して検索結果に表示できるように、ぜひともリンクの使用を検討してください。またリンクは、執筆内容の裏付けとなる別のコンテンツにユーザーや Google をつなげるという点でも価値があります。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル3

ここまで述べてきたように、発リンクはユーザーに対しては補足情報のある場所を示すとともにコンテンツ作成者の専門家としての知識を示すことができ、それは良好なユーザー行動の誘発につながり、検索結果での順位を引き上げます。またHITSアルゴリズムにおけるハブスコアを向上させる効果もあり、これもSEOに有効に働きます。発リンクを渋る理由はありません。

あるサイトでの実験結果

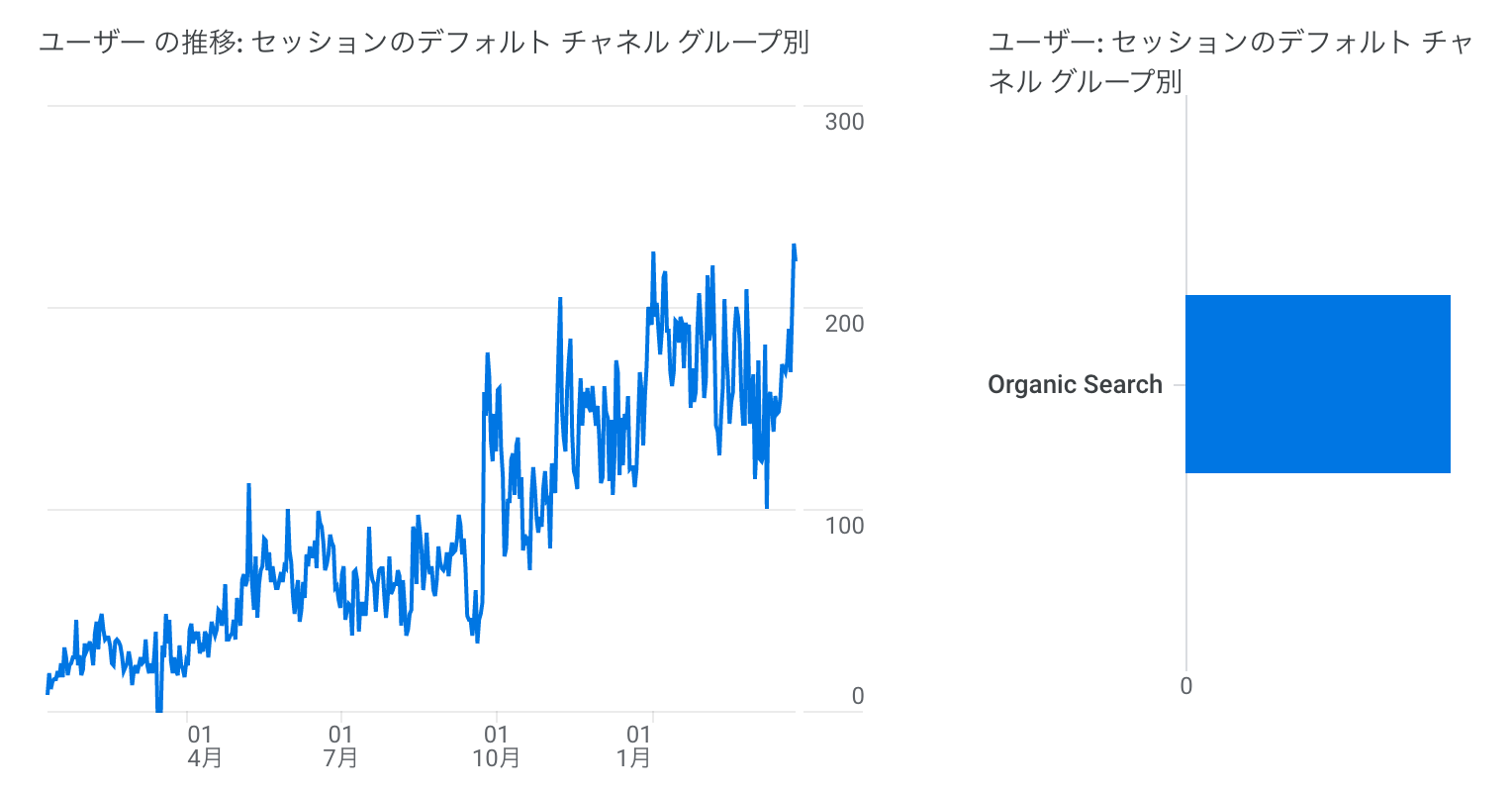

以下の画像はGA4のスクリーンショットで、非常に小規模なサイトに出典を追加する実験を行った結果です。各コンテンツに出典を示すリンクを追加してから2ヵ月ほどで効果が現れ始め、そこから5ヵ月程度の小康状態を経て、実験開始から7ヵ月目以降に大きく伸長しました。実験期間の14ヶ月程度の間に、検索流入は約11倍になっています。

実験は非常に小規模なサイトですので誤差が大きいですし、もともとのサイトの状態にも結果は左右されますから、すべてのサイトでこのような目覚ましい結果が得られるとは限りません。しかし情報提供を目的とし、インフォメーショナルクエリに対応するコンテンツでは、出典の明示はかなり強力な施策となることでしょう。

パクリになってしまうことを避けながら流入を増やすことができるのであれば、出典の明記を丁寧に実施することは非常に大きな意味があります。上で示した例を含め、出典の明記について詳しく書いた記事がありますので、そちらも参照してください。また出典へのリンクは脚注を使うのがおすすめです。

伝言ゲームで剽窃のうえに剽窃を重ねる人々

他人のアイデアをパクらないことの重要性がわかる例をひとつ挙げましょう。他の人の考察や意見、発見や発明などを、公知の情報であるかまたは自分自身の考えであるかのように書いてしまうと、またはそのような書き方を常態化させてしまうとどんなことが起きるかという例で、検索意図に関するものです。

僕が2017年から2018年にかけて全国各地で実施し、延べ2,000名ほどの聴衆を集めた一連の講演(その一例はこのレポート)の中で、検索意図を「Know—Do—Go—Buy」という4つに分類する手法を紹介しました。これは2015年にGoogleが発表したマイクロモーメントという概念4を検索意図に援用したもので、海外にもない僕のアイデアです。

マイクロモーメントは下の資料にあるように「利用者がスマートフォンを手に取って検索する瞬間」を意味しており、それを Know(何かを知りたい瞬間)、Do(何かをしたい瞬間)、Go(どこかの場所に行きたい瞬間)、Buy(何かを買いたい瞬間)という4種類の瞬間に分類したものです。これを検索意図に援用することでSEOの狙いをシンプルにできます。

この4種類のマイクロモーメントを検索意図に援用するアイデアは、剽窃のうえに剽窃を重ねる伝言ゲームで広がっていき、いまや日本語圏だけのガラパゴス理解で「検索意図とは Know—Do—Go—Buy の4種類」となってしまっています。「検索意図 Know Do Go Buy」と検索すればその状況は一目瞭然で、数限りないサイトで誤った紹介がされていることがわかります。

日本語圏だけのガラパゴス理解ではない標準的な検索意図の分類について再確認したい方はこちらの記事をどうぞ。

先に剽窃のうえに剽窃を重ねる伝言ゲームで広がったと指摘したのは、それは「厳密には検索意図ではなくマイクロモーメントの援用である」という重要な情報が抜け落ち、また、その援用をした僕の名前に触れながら紹介しているサイトは数えるほどしかなくほとんど全員が自明の知識のように紹介しているという滑稽な状況だからです。

他人のアイデアを拝借するときには、さらに原典があるかもしれないと疑うのも、間違いを避ける一つの策です。ここで挙げた例でも、誰かのブログ記事から安易に剽窃するのではなく、自分で原典にあたっていれば「これはマイクロモーメントであって検索意図ではない」と気付いたり、検索意図に援用した僕にたどり着いたりしたはずです。

おわりに

ブログ記事を書くことで他者に何かを教えてあげようとするあなたのことですから、日頃からあなたの専門分野で大量の資料を読み下しており、豊富な文献知識を持っているはずです。それらを安易に受け売りするのではなく、きちんと引用して出典を明記すれば、あなたの専門性をアピールでき、ユーザーからの信頼につながります。

その一方、他人のアイデアを自分のアイデアであるかのように書いたり、他者から得た情報を生まれたときから知っていたかのように書けば、自分のE-E-A-Tは失墜します。パクリ野郎だと思われることがどれほどの損失か冷静に見積もる必要があるでしょう。そうした損失はネタ元にリンクするだけで回避できます。

Googleは実際の利用者の行動や彼らによるサイテーションなどのレピュテーション情報からあなたのコンテンツやサイトの信頼性を量ります。実際のユーザーに不信感を持たれないようにしつつ、持っている知識をユーザーにアピールしましょう。そのためには、先行する情報を適切に引用して出典を明記したり、参考URLをきちんと示すことです。

住 太陽

住 太陽